我國體育產業萌芽于改革開放時期,這一時期體育開始作為一種經濟業態得到初步發展;起飛于2008年北京奧運會舉辦期,為推進奧運會的順利進行,社會資本積極投資建設以體育競技為主導的各類體育項目;近幾年伴隨著全民健身熱潮助推,我國體育產業進入快速發展通道,面向大眾、以服務消費為主的體育市場體系初步形成。

一、體育產業鏈圍繞體育消費展開

體育產業泛指與體育運動相關的一切生產經營活動,體育產業不同于具有公益、福利性質的體育事業,而是圍繞人們的體育消費需求形成的各種體育服務產品經營業態。

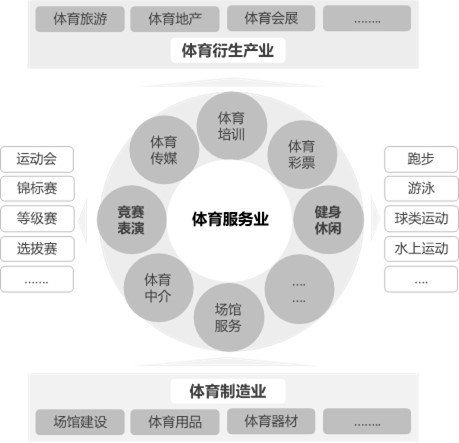

體育產業是一個多元化融合的重要產業系統,主要包括體育服務業、體育制造業及體育衍生產業三部分。其中體育服務業是重中之重,以競賽表演業和健身休閑業為核心,輔以體育中介、體育傳媒、體育培訓、場館服務、體育彩票等內容。

二、密集出臺的政策促進體育大消費

隨著體育產業成為國民經濟發展的新增長點,我國自2014年發布《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》以來,密集出臺了一系列政策鼓勵體育消費、促進體育產業發展的政策,從多個角度促進體育大消費的發展。主要表現為:政府角色的進一步轉換,產業領域的進一步開放,產業融合的進一步加深,專項領域的進一步拓寬,發展方式的進一步升級,融資渠道的進一步創新,特別是進一步擴大了體育產業的相關優惠政策。

表1:體育產業相關政策梳理

三、四大消費需求引領體育產業升級

近年來,受頻頻出臺的國家政策驅動,國民體育消費理念不斷升級,各類社會資本紛紛掘金體育消費藍海,助推我國體育產業進入新的階段。受全民健身潮、運動多元化、體育娛樂化、運動型生活方式等的影響,體育消費的增長勢頭非常強勁,也讓其成為加快體育產業發展、促進體育產業轉型升級的核心推動力。

1、從全民健身到科學健身

隨著生活水平的不斷提高,國民越來越重視身體健康。2016年“全民健身”上升為國家戰略,人們對體育健身和休閑運動爆發了前所未有的向往和需求。2017年,著名財經商業類雜志《經濟學人》發布《中國開賽──崛起中的中國體育健身產業》報告表明,中國人參與體育鍛煉的熱情日益高漲,積極從事體育活動的人口高達4.34億,占中國總人口的近三分之一,這一比例還在不斷提高。與此同時,在各類健身館、健康課堂、健身APP、私教等的引導下,人們越來越注重科學健身、專業健身,體育服務消費已成為重要的體育消費需求,由此帶來的健身服裝用品、健身場館器材、健身文化傳媒、健身教育培訓等產業也是迅猛發展。

2、從小眾運動到大眾運動

在體育消費人群日益擴大的同時,體育運動的類型也在不斷豐富,馬拉松、戶外運動、冰雪運動、水上運動等已成為深受群眾喜愛的運動,馬術、棒球、板球、冰球等運動也正在走進城市學校或商業區。由國家發改委牽頭撰寫的《2017年中國居民消費發展報告》解讀了2017年八大體育消費熱點,它們分別是:足籃排三大球、馬拉松運動、山地戶外運動、冰雪運動、水上運動、汽摩和航空運動、體育旅游、體育彩票,傳統的乒羽等正在逐步淡出。近年來,我國中產階層人群強勢崛起,助推我國體育消費不斷升級,很多原來屬于小眾運動的中高端體育項目,如擊劍、馬術、帆船、游艇、海釣、潛水、高爾夫、航空運動漸趨成為熱門。由于中產階層更加關注身體健康與生活質量,追求更有品味、豐富多彩的生活,從而對中高端體育項目需求越來越大,由此帶動了相關運動場館、裝備、培訓服務等新的市場。

3、從專業賽事到體育娛樂

美國作為體育產業大國,除了喜好運動的國民,更為重要的是發達的賽事表演產業,借助競技比賽的觀賞性、戲劇性和懸念性,將競技體育與娛樂休閑充分融合起來。超級碗成為美國職業體育的一道金字招牌,除了橄欖球本身的魅力,靠的就是“全娛樂模式”的開拓。近年來我國也開始重視這一產業,體育賽事的娛樂化和競賽的表演化,也成了中國體育新的發展趨勢。職業足球聯賽、籃球聯賽等舉辦的如火如荼;網球大師賽、F1賽事等在中國每年比賽期間吸引了數十萬國內外游客,帶來了數10億人民幣的消費;電子競技正在成為最具增長潛力的體育項目。隨著足球、籃球、排球、乒乓球、羽毛球、圍棋、自行車、網球、拳擊、賽車、戶外運動、極限運動、冰雪運動等各種賽事的豐富化,由此帶來的廣告贊助、賽事轉播、媒體報道、交流互動、體育衍生品等產業市場空間巨大。

4、從運動康體到生活方式

從微信朋友圈曬出的微信運動步數,到正受到全民追捧的馬拉松運動,跑步正在成為一項時尚的潮流運動。據統計,馬拉松等群眾參與型項目的增長速度令人驚嘆,過去3-5年保持了5%以上的年均復合增長率。國人的審美正在慢慢由骨瘦趨向于健康勻稱,跑步不僅能健康身體,還能擺脫懶惰、培養自律等,越來越多的中國人已認識到積極的運動型生活方式的好處并投身其中。中國的70末、80、90后一代,不僅自己身體力行,也讓自己的孩子積極參加體育運動,找到適合孩子的運動項目,以此達到強健身體、培育體育特長、提升社會交往能力等,為孩子打開健康生活的新方式。體育運動還體現在家庭的生活方式中,一起去登山、一起跑個馬拉松,一起做定向運動、戶外徒步……體育旅游正在成為城市家庭的最愛。據智郵匯跑公司創始人介紹,他們做的“跟著馬拉松去旅游”活動堅持大眾化的辦賽特色,每次活動有幾千人到上萬人不等,有一大部分為親子游、家庭游客群。

四、體育產業創新創業熱潮涌來

近年來,我國體育產業投資已由政府主導轉向市場投資主體,快速增長的體育消費需求,吸引著各行各業的社會資本爭相涌入體育產業,2016年體育行業融資金額約為202.1億元,引發了新體育經濟的開發熱潮,2017年相對沉寂之后,2018年又火熱起來,新業態新模式成為了投資風向標。

由馬拉松、健身休閑、康體訓練等帶來的全民健身浪潮,冰雪運動、水上運動、戶外運動等小眾運動走向大眾帶來的體育多樣化,以及電子競技、競賽表演、體育媒體等帶來的體育娛樂化,讓體育產業的內涵和外延不斷豐富拓展。同時,體育產業與科技、文化、傳媒、健康、旅游等相關產業深度融合,并由此衍生出了眾多復合型產業和新型業態。

《體育經理人》對2018年標志性體育產業投融資項目進行了梳理,包括藍天綠野、MoFit健造、Shape塑健身、好家庭集團、卓逸體育、城市傳奇、24KiCK格斗學院、魔T高爾夫、小喬體育、iWOD健身、樂刻運動、Caster、空氣工廠、XONE、每步科技、國泰慧眾、冠軍冰場、Hyperfit、斑馬少年運動、加動健康、藍蘑菇、之間文化、隱瑜伽、K-EMS STUDIO、型博士、MAIA ACTIVE、ZESPEED、斯達營地教育、KEEP、玩吧健身艙、myShape、緣界體育、健身者聯盟、雪族科技、牛牛成長、悅動營健身、彩虹道、Wake、覓跑、公園盒子、洛克公園、三體云動、樂動力、云麥科技、酷練運動、脊近完美、悅跑圈、舞邦文化、咕咚、安體倍力等等,無論是客群選擇、消費需求、運動項目,還是體育場景、商業模式等,都呈現創新化、多元化的態勢。

五、城市如何迎合體育大消費時代

體育大消費時代的到來,體育產業新業態新模式的爆發,直接帶動了體育產業項目的快速發展。從早期的體育+社區的體育主題地產,到實打實地開發運營體育產業,背后有巨大的體育消費市場,還有日益活躍的體育產業創新創業。地方政府在引導體育功能設施建設時,既要有公共服務的視角,更要有消費經濟的視角。

1、城市體育綜合體催生新城市生活

運動已成為城市時尚生活不可或缺的一部分,運動的越嗨,帶動的消費潛能越大。迎合城市人群一站式運動休閑的消費需求激增,地方政府應積極布局體育綜合體這類項目,作為激活城市消費升級的一個重要抓手。各個城市都有很多有待激活的體育功能設施,比如原有體育館提升為體育中心、或改造為城市體育綜合體、或引進新型體育商業綜合體項目。

2014年國務院發布46號文件中提出打造城市體育綜合體;2016年7月發布的《體育產業發展”十三五”規劃》將場館服務業歸為重點行業;2016年10月發布的《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》提出:“鼓勵健身休閑設施與住宅、文化、商業、娛樂等綜合開發,打造健身休閑服務綜合體。”在此背景下,近年來城市體育綜合體項目如雨后春筍般涌現,盤活了眾多體育場館資源、產業資源和人文資源,促進了體育大消費的發展。

2.體育主題小鎮引領區域旅游升級

另一個搶抓體育大消費的機會是體育主題小鎮。在“全民健身”的大背景下,體育運動逐漸常態化、休閑化、全民化,體育小鎮能夠很好的將體育與旅游相融合,既滿足人們休閑旅游的需求,也能夠通過各式體育項目的體驗達到休閑健身效果。2017年5月,體育總局印發《關于推動運動休閑特色小鎮建設工作的通知》明確指出,到2020年在全國扶持建設一批體育特征鮮明、文化氣息濃厚、產業集聚融合、生態環境良好、惠及人民健康的運動休閑特色小鎮。

近年來,體育特色小鎮建設如沐春風,各類社會資本爭相搶食這塊大蛋糕,既有體育IP企業、地產企業,又有旅游企業和投資公司。據賽迪顧問的數據顯示,截止2016年底,全國已開發或正開發的體育小鎮達到81個,覆蓋25個省市區,全國體育小鎮建設迎來爆發增長期。雖然體育小鎮建設很熱,但大多處于開發培育階段,脫穎而出的成功項目寥寥無幾。無論是主題賽事型體育小鎮、還是運動休閑型體育小鎮,地方政府要深刻理解體育消費的升級需求,把握體育產業創新創業大勢,找到專業的體育產業運營商,營造體育大消費的新場景,否則很容易搞成房地產項目,小鎮也注定難以形成人氣。