在近日國家發布的《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》中,明確提出要促進都市圈內醫療一體化,“鼓勵都市圈內開展多層次多模式合作辦醫,支持有條件的三級醫院推進集團化辦醫,開展遠程教學醫療和醫護人員異地交流,支持中心城市三級醫院異地設置分支機構”,“推動病歷跨地區、跨機構互通共享,推動醫學檢驗檢查結果跨地區、跨機構互認”,“擴大異地就醫直接結算聯網定點醫療機構數量,鼓勵有條件的中心城市與毗鄰城市開展基本醫療保險異地門診即時結算合作,加快推動都市圈醫保目錄和報銷政策統籌銜接”。

結合我國新醫改的深入實施,醫聯體將是促進都市圈內醫療一體化的重要載體。醫聯體的概念自2013年原衛生部陳竺部長首次提出后逐漸進入公眾視野,現已成為我國新醫改和加快落實分級診療政策的重要抓手。在政策支持、企業助力和供需兩側的多重推動下,醫聯體已經形成較好的發展勢頭,而隨著現代化都市圈的建設將迎來更廣闊的空間,在創新變革中孕育出更多的商業機會。

一、何為醫聯體

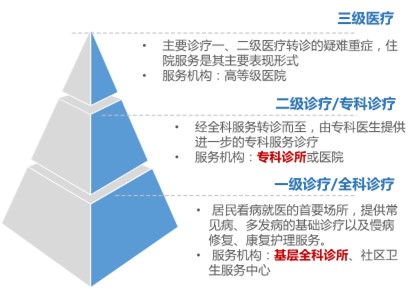

醫聯體是指將同一個區域內的醫療資源整合在一起,通常由一所三級醫院,聯合一定區域范圍內的二級醫院和社區衛生服務機構組成的“醫療聯合體”。醫聯體內,通過開展學術交流、搭建科研平臺、實施科室共建、遠程會診、醫生外派、專家團隊赴各地巡診等方式,實現集團各機構間信息互通、資源共享,醫生上下流動、病人雙向轉診,成為利益共同體與責任共同體。

醫聯體模式是對醫療資源的垂直整合,是醫療改革未來重要的發展方向。同時,開展醫聯體建設,是引導優質醫療資源有效下沉的重要舉措,也是推動建立合理有序分級診療模式的重要內容。

分級診療體系下各類醫療機構分工

二、醫聯體成為大勢所趨

目前,醫聯體面臨政策、供給、需求、資本四方要素的推動,發展勢頭強勁。我國大力推動現代化都市圈的建設,促進都市圈內公共服務的共建共享,將進一步促進醫聯體的推廣。

1、政策面:

政策驅動,醫聯體成為落實分級診療的重要抓手

十八大提出進一步合理配置醫療資源,構建分級診療服務體系,明確各級各類機構在基本醫療衛生服務體系中的功能定位,扭轉當前醫療資源配置不合理的局面。在此背景下,醫聯體成為推進分級診療的重要載體和關鍵抓手。2013年,原衛生部部長在兩會上提出,醫療改革下一步最重要的是建立“醫療改革聯合體”,這讓“醫聯體”這一名詞首次出現在公眾眼前。之后為了盡快推動醫聯體建設,加快分級診療落地,國家出臺了一系列政策進行推進,并明確了推進時間表,到2020年在總結試點經驗基礎上全面推進醫聯體建設。

2017年《指導意見》發布后,各大城市響應推出本地醫聯體落地政策,著重圍繞統一標準的運營管理制度和職責規范,制定在各醫療機構之間實現人力資源統一管理、分級醫療、雙向轉診、上下聯動、大型醫療設備共享和檢查結果互認的具體制度和措施。2019年《現代化都市圈》的發布,對三級醫院下沉服務、診療服務互通共享、支付報銷銜接等做了具體的安排,為都市圈內醫聯體建設提供了方向指引。

2、供給側:

互聯互通,解決醫療資源配置短缺和不合理

我國基層醫療衛生機構數量占總醫療機構數的94.55%,大型醫院尤其是三級醫院占比甚少,呈金字塔結構;但醫療人員、床位、設備、技術等醫療資源卻多集中在這為數不多的三級核心醫院中,形成機構數量與醫療資源錯位分布錯位倒金字塔形結構。通過搭建醫聯體紐帶,促進內部關聯醫療機構間的人員流動、資源共享、信息互通,促使城市三級醫院優質資源下沉,有效提高基層衛生機構的服務能力和水平。中心城市的醫療功能要疏解,三級醫院要在都市圈內獲得更廣闊的市場,這將使它們更有意愿去推動醫聯體的建設。

3、需求側:

上下分診,緩解患者醫療負擔過重和看病難

醫療資源的分配不均,導致患者向上級醫院蜂擁。2018年,全國醫院診療數量達到32.3億人次,占比42.8%;基層醫療衛生機構達到40.2億人次,占比53.3%,相當于國內數量占比3.2%的醫院承擔了全國42.8%的診療人次。以三級醫院為主提供常見病、多發病的診療服務不僅低效率占用了大量優質醫療資源,還引起居民就醫不便,造成醫療費用負擔加重,不利于從根本上解決“看病難看病貴”問題。而在醫聯體內推行“基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動”的分級診療模式,能對患者進行有效分流,圍繞患者預防、治療、康復、護理等不同需求提供成本合理、科學高效的診療服務。

4、企業端:

市場推動,企業積極參與醫聯體系統建設

政策、市場給醫聯體帶來良好的投資機會,驅動企業資本逐利。在此背景下,大型三級公立醫院紛紛加入醫聯體的同時,眾多企業也瞄準了未來三級醫院的民營化、集團化運營商機,通過覆蓋整個都市圈的醫聯體系統深耕都市圈內的健康醫療市場。針對基層民營醫療機構和第三方醫療服務的巨大市場,以及現代化信息系統、尖端醫療設備在醫聯體技術應用層面的缺位,企業參與醫聯體建設的熱情高漲,主要方式有參與公立醫院投資改造、建設社區健康醫療平臺、促進醫療信息化建設、搭建醫聯體大數據平臺等。如專注于提供智慧醫療創新解決方案的心醫國際,已幫助全國4500多家醫院搭建多級醫療協作平臺,這家企業2018年已完成D輪融資。

三、醫聯體落地的四種模式

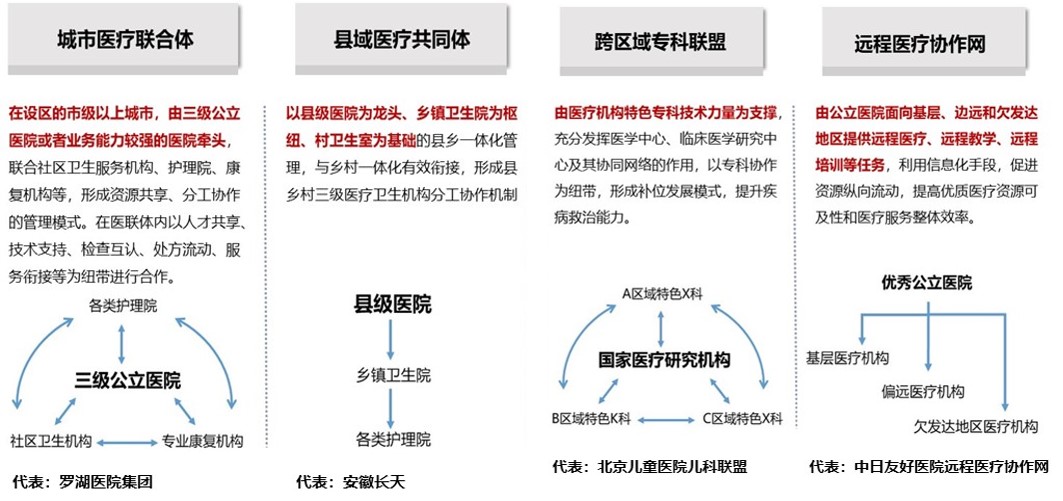

在經過兩年的推行后醫聯體構架已經初步形成,截至2017年底,全國所有三級公立醫院參與了醫聯體建設,全國形成了城市醫療集團、縣域醫共體、跨區域專科聯盟、遠程醫療協作網四種醫聯體模式。

1、羅湖醫院集團——城市醫療聯合體

2015年,羅湖醫院集團掛牌成立,整合轄區內6家公立醫院、35家社康中心和9個資源管理中心,成立唯一法人的公立醫院集團,設立醫學檢驗、放射影像、消毒供應、社康管理、健康管理和物流配送6個資源共享中心和財務管理、人力資源等六大管理中心,實現“人員編制一體化、運行管理一體化、醫療服務一體化”。羅湖醫院集團打通各家醫院資源,通過錯位配置醫院集團各醫療機構之間的功能,推進統一的運營管理和基本醫療服務標準,實現轄區醫院資源共享、分工協作、分級診療、結果互認的目標。

2、安徽長天——縣域醫療共同體

安徽長天醫共體由市人民醫院、市中醫院和天康醫院分別牽頭,與基層醫院形成了3個醫療服務共同體。醫聯體內實行技術支持、人才培養、結對幫扶、遠程幫助的理事會模式,從而實現了醫共體內市、鎮、村三級醫療機構的有機聯動,資源共享讓縣級公立醫院資源、專家下沉、小病下轉,達到了費用下降的目的。逐步實現了“基層首診、雙向轉診、分級診療”的農村醫療服務新格局,使得縣域內的醫藥衛生資源得到進一步整合優化,形成整體效益,促進了基層衛生院能力提升、服務升級,讓城鄉居民在家門口可以享受到更優質的醫療服務。

3、北京兒童醫院兒科聯盟——跨區域專科聯盟

北京兒童醫院集團依托北京兒童醫院成熟的專家資源,通過開展學術交流、搭建科研平臺、實施科室共建、遠程會診、專家團隊赴各地巡診手術等方式,提升集團醫院的綜合水平,帶動全國兒科整體水平提升,讓患者足不出省就能享受到全國一流的診療服務。2012年北京兒童醫院集團成員只有9家,如今已經覆蓋了700多家,涵蓋華北、華南、西南和中部地區國內規模最大的跨省醫療聯動體,通過集團成員之間的專家、臨床、科研、教學、管理、預防6個共享,建設遠程會診中心,實現‘病人不動,專家移動’的目標。數據統計,2014年北京兒童醫院的門診量為337萬,到2015年門診量下降約20萬,可以看到北京兒童醫院跨區域的專科醫聯體取得了階段性的效果。

4、中日友好醫院遠程醫療協作網——遠程醫療協作網

中日友好醫院是較早開展遠程醫療探索的醫院,2012年經原衛生部批準在中日友好醫院設立“衛生部遠程醫療管理培訓中心”,主要開展遠程醫療及制定相關政策、制度、規范等工作。中日友好醫院遠程醫學中心通過遠程醫療信息管理平臺,統一管理與應用基于軟視頻的遠程會診、高清視頻終端會診、3D手術遠程直播和遠程教育培訓等系統,采用數字專線、國際VPN線路和互聯網等多種接入方式。到目前為止,中日友好醫院和全國2000多家醫療機構建立了合作關系,通過其遠程醫療協作網開展了臨床會診、影響會診、病理會診、教學培訓、手術教學、多學科病歷討論、查房、學術會議等多個遠程醫療活動。

在醫聯體的類型分布中,數量最多的是區域醫聯體,即城市醫療集團聯合體,占總醫聯體數量的40%。醫共體屬于緊密型醫聯體,落地建設存在較大難度,因此數量少于區域醫聯體。遠程醫療協作網、專科醫聯體數量最少,這主要是因為遠程醫療協作網與專科聯盟屬于松散型醫聯體,這類聯合體對醫療機構的覆蓋能力較強,一個聯合體即可覆蓋眾多醫療機構,因此數量較少。

四、醫聯體投資的五大商機

目前,醫聯體全國布局已經展開,醫聯體建設初具規模。截至2017年6月底,全國已經有1764家三級醫院開展了多種形式的醫聯體建設工作,占全國三級醫院的80%,江蘇、重慶、四川、陜西等8個省份超過90%的三級醫院參與組建了醫聯體。在醫聯體建設中,企業也是重要的參與者,行業涉及生物制藥、醫療器械開發、醫學診斷、醫療信息化軟件開發、大型網絡醫院平臺開發、遠程醫療、醫藥流通服務供應商等。這些企業均采取與實體醫療機構合作的模式涉足其中,根據實體醫療機構的需求搭建醫聯體,其中最多的是遠程醫療協作平臺,其次是醫療AI、高端醫療設備的應用,再次是第三方獨立醫療機構和連鎖診所等。

1、遠程醫療系統

互聯網醫療開啟之后,遠程醫療系統日后在基層醫療機構的需求量將會明顯增大。鄉鎮、偏遠地區的醫療機構也可以得到專家的技術指導,患者可以不出遠門得到專家的遠程會診服務,免去了長途跋涉之苦。而在大城市,家庭醫生和社區醫療機構滲透入社區,方便社區居民向上轉診。在醫療系統中,還可引入居民的健康數據采集、監測和醫學呼叫系統。當居民一旦發生急癥,家庭醫生能夠比120更快地實現現場處置和急救,進行黃金時間搶救。

遠程醫療系統的基本業務功能包括遠程會診、遠程預約、遠程雙向轉診、遠程影像診斷、遠程心電診斷、遠程醫學教育等6類,其以HIS、遙感、遙測、遙控技術為依托,重點基于醫療信息系統(HIS)的搭建。傳統的基層醫療機構HIS的信息化水平低下,因此信息化更新建設需求的空間非常大。代表企業有醫界互聯、安徽匯智、藍衛通、海納醫信等。

2、醫療AI

醫聯體與人工智能(AI)的結合將是推動分級診療的終極模式。醫聯體為分級診療提供了運營和落地的載體,AI則將為醫聯體的運營、醫技水平的提升、健康管理的有效建設提供高效強大的技術支撐。2017年中國醫療AI行業市場規模達到136.5億元,增長率達41%,2018年國內市場總額有望達到200億元。BAT、微軟、谷歌等互聯網巨頭,以及GE、飛利浦、西門子、東軟等傳統產業巨頭紛紛投身其中,或自主研發,或投資并購,資本競爭激烈,僅2018年上半年就有18起投融資,其中8起融資超過億元。

目前,國內的醫療AI以電子病歷、影像識別、輔助診療、醫療機器人、健康大數據分析等為主。其中,涉及肺結節等肺部疾病的AI影像產品最為成熟。大批新秀企業在此集結,包括聯影、推想、深睿、依圖、科大訊飛等。成熟度僅次于肺部影像的是眼底影像,代表企業有體素科技、Airdoc、健培、愛爾眼科等。企業的高度扎堆雖然降低了國內醫療AI產品的豐富度,但也促使肺部、眼底兩大類AI影像技術更快得走向成熟。

3、高端醫療設備

CT、核磁、PET-CT等高端醫療設備對醫院提供診療服務起著重要輔助作用,設備先進與否也是醫院品牌影響力的推動因素之一。然而,由于醫療設備成本較高且更新換代快,醫院在設備引進方面往往面臨較大的壓力。這成為社會資本進入醫療領域的一大入口。不少企業以大型醫療設備為紐帶與醫院開展醫聯體合作,合作方式有三種。一是把設備租給醫院,取得租金回報;二是醫院內部進行設備托管,向醫院繳納托管費用;三是基于設備與醫院聯合經營,在醫院內部建設影像中心、治療中心、聯合手術中心和分級診療中心等醫聯體中心,按照中心投入比例進行分成。

4、第三方醫療服務

第三方醫療服務機構主要服務醫院、診所及社區醫療衛生服務中心,提供醫學檢驗和病理檢驗。國家衛計委鼓勵社會力量積極參與,開辦獨立設置醫療機構,并向集團化、連鎖化方向發展,明顯利好于第三方檢驗機構、第三方醫學影像中心等第三方服務的社會資本參與。而隨著未來各級醫療衛生機構的臨床檢驗服務需求對不斷擴大,以及醫療機構的下沉,基層醫療機構與他們的合作將日漸增多,第三方醫學檢驗服務行業和第三方影像中心未來市場空間巨大。代表企業有艾迪康、迪安診斷、金域醫學、萬里云、平安好醫、一脈陽光等。

5、連鎖診所

社區診所規模小、數量多,方便居民就醫,但是缺乏標準化的管理和醫生水平的低下導致居民的信任度缺失,成為大力推進分級診療的難點所在。而連鎖診所憑借規范化的管理、良好的診療環境,更容易受到歡迎,有望將成為民營社區醫療的先行者,承擔醫聯體體系中基層醫療相當一部分的診療業務,進入資本和互聯網的視野。尤其在一、二線城市,連鎖診所最有可能成為發展最快的基層醫療機構,一類是作為基層首診入口的全科醫院/診所,包括直面中高端客戶的優質連鎖診所如和睦家、強森診所、卓正醫療等,以及定位中端大眾的連鎖診所如正廣興、呂醫生、百匯吉等;一類是定位為二級診療的專科醫院/診所,以醫生IP、專科醫療技術水平、消費者就醫體驗為核心要素,進入骨科、兒科等特定專科的醫療服務。

如強森醫療首創“15分鐘便診生活圈”社區醫療配套戰略,在西安、成都、重慶等地跨區域有近40多家門診布局,于2017年完成1億元B輪融資。禾普醫療計劃5年內在全國開設27家疼痛專科連鎖診所,打造分級診療下的特色專科,彌補二級以下醫院疼痛患者轉診需求。